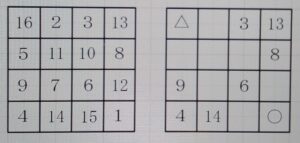

「直感力」について考えます。図のような魔方陣があります。16個のマス目に1から16までの数字を入れ,たて・横・斜めの4つの数字の和がどこも等しくなっています。これを右の図のようにして,空いているマス目に正しく数を入れなさいという問題があったとします。

この問題では,まず1から16までの和を4等分して1列の和を34と求めておきます。右下の○印の部分に注目すると,たての和は13+8=21で,○印は34-21=13より,使われていない数字を考えると(1,12)(2,11)のどれかです。横の和は4+14=18で,34-18=16より,○印は(1,15)(5,11)のどれかになります。したがって,○印は1か11になるので,ここから2通り調べていくことになります・・・と,まあこれが理論的に正しい方法なのですが,○印にはなんとなく小さい数が入りそうだと,いきなり1を当てはめてしまえば正解にたどり着きます。また,左上の△印には大きな数が入りそうだと16を当てはめてみると正解にたどり着きます。

さて,ここで問題になるのが「解ければ良い」のかということです。理論的に正しく解くことで,難度の高い応用問題への対応力を身につけていくことを考えると,当てはめはダメだということになるかもしれません。しかし,私の経験では,とにかく正解したのであれば「おお,えらい!」と言ってあげたほうが,子どもに満足感を与え,やる気を出させるような気がします。ほめたあとで,説明を聞いてもらうのです。

「君,これどうやって解いたの?」「なんとなく,当てカン。へへへ・・・」「いいカンしてるね~大したもんだ。それはえらいけどさ,ちょっと説明聞いてくれる?」「うん,わかった」・・・という感じです。

途中の式を書く必要がなく,答えを書けばよいだけの問題の場合,理論的に押し進めることができそうにないからといってあきらめず,いくつかの数字を当てはめて調べていくうちに正解にたどり着くことはよくあることです。そのときに役に立つのが「直感力」です。また,何とかしよう,点数を稼ぎたいという「執着心」,「諦めの悪さ」はとても大切です。

麻布中学に進学したU君は,この「直感力」のすぐれている子でした。多くの問題の答えをカンで予想しながら問題を解いていましたが,流石に合格した後の麻布中の実際の授業や宿題ではそう簡単にはいかず,ときどき私に質問していました。

U君の最もすぐれていたのは「前向きな姿勢」です。家庭教師で麻布対策の受験勉強をしているとき,麻布向けの対策プリントが時間内に全部は終わらなかったので残りを持ち帰ろうとしたら,「置いていってくれないの?」と言いました。彼は宿題の多い私立の小学校に通っており,日頃から塾の宿題も大変だったので私は無理だろうと思ったのでが,彼は全部やりたいから置いていけと言ったのです。この子は絶対に合格するとそのとき確信しました。彼はいま,医師として活躍しています。

挿し木したバラが咲き始めました

挿し木したバラが咲き始めました

プロフィールと最近の投稿はサイドバーで。挿し絵はすべて自作したものです。