切り絵は一休み

切り絵は一休み

実際の入試では,式を書くスペースが用意されているとき,式がなく答えだけしか書かれていないと採点してくれません。「カンニング」を疑うからです。式を書くのは自分の考えを伝える手段です。小学校で1Lと1dLの違いを教えてくれた先生は,「人に自分の考えをわかってもらうための練習だよ」と式を書くことの大切さを話してくれました。その通りだと思います。

式を書かない子たちの中には,簡単な問題だと式を書くのは格好悪いと思っている子がいます。ある大手塾に通っている子を教えていたときのことですが,やはり式を書きたがりませんでした。なかなか改まらないので理由を聞いたところ,「そのぐらいは暗算で答えを出せと塾の先生が言ってる」と答えました。どのような状況での指導なのか分かりませんが,私は彼にこう言いました。「だから算数で苦戦しているんだよ」。

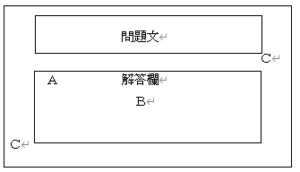

式を書くときの参考図です。式をBのあたりから書き出す子がいますが,そのうちにスペースがなくなってきて,数字が小さくなり間違いのもとになります。必ずAの位置から書き出しましょう。筆算は解答欄の中で行わず,欄外のCのような場所ですること。消す必要はありません。問題用紙と解答用紙が別になっている場合は,問題用紙で筆算ができます。

式が書いてあれば,たとえ計算ミスで答えが間違っていても部分点を期待することができます。前にも書きましたが,実際の入試では1点2点の差はとても大きいのです。私も実際に模擬試験など採点するときに,正しい式が書いてあると部分点をあげるようにしていました。もちろん,どこでミスをしているのか赤字で指摘します。

式を書きたがらない子の多くは,問題を解き始めるとき,まず解答欄のBのあたりで筆算を始めます。成蹊中を志望校にしていた女子もその1人です。ある大手塾に通っていましたが,算数のテストではいつも偏差値が30台でした。真面目で前向きなのですが,問題を解き始めるとすぐに筆算を始めてしまいます。私が「式!」と声をかけると「あ!」と言って筆算を消し,Aのあたりから式を書く,ということを繰り返していました。

式を書くようになってから少しずつ成績が伸び,ちょっと危ないかもと思っていた成蹊中にめでたく合格することができました。実際の入試問題を持ち帰ってきたのですが,見てみると20問中の最後の3問は手つかずでしたが,17問まで式と答えが書いてありました。そこで時間切れだったそうです。私がチェックしてみたところ手を付けた17問はすべて正解でした。85点です。合格者の平均を軽く上回ったと思います。算数さえ何とかなればというタイプだったので本当に良かったです。