線分図を上手に書けるようになると、問題が解きやすくなります。当然、正解率も高まります。線分図を上手に書くにはどうしたらよいでしょうか。前回紹介した例題でやってみましょう。

【例】A君は所持金の5分の1で本を買い,残りの3分の1で文具を買ったところ,3200円残りました。

A君ははじめにいくら持っていましたか。

まず、適当な長さに線を引きます。この線はできるだけまっすぐに引きましょう。低学年だとフリーハンドで線を引くのが難しい場合がありますので、定規を使ってもかまいません。実際の入試では定規は使えないことがあるからといって、定規の使用を禁止している塾もあるようですが、それで線分図がきれいに書けないのでは意味がありません。定規の禁止は6年生になってからで十分です。

次に、自分のリズムで一定間隔になるように区切っていきます。多少のズレは気にしません。この場合は、

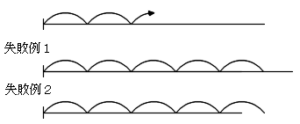

前回の問題同様5等分ということにします。当然、2通りの失敗が考えられます。

あわてることはありません。失敗例1では、はみ出た部分を消せば良いし、失敗例2では足りない部分をちょっと書き足せば良いのです。これで、見た目にもわかりやすい線分図ができあがります。

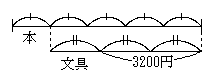

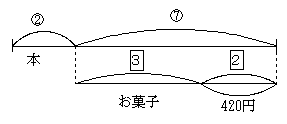

「残りの○○を××して」などという文がある場合は、下に次の線分図を書き、上下をきちんと点線で結びます。線分図に言葉や数字を書き込むと、よりわかりやすくなります。

分割数が多い場合は、区切る作業ができないことがあるので、次の図のようにします。ここでも、問題文中の分数を線分図上に書かないことが大切です。また、上下の線分図で、記号の種類を変えることも気をつけなくてはならないポイントです。

【例2】A君は所持金の ![]() を使って本を買い、残りの

を使って本を買い、残りの ![]() でお菓子を買ったら。420円残りました。本代はいくらでしたか。

でお菓子を買ったら。420円残りました。本代はいくらでしたか。

420÷2×5=1050(円)・・・⑦,本代は②なので、1050÷7×2=300(円)になります。

全体が6分割以上になるようなときは、このように○や□で囲った数字を使うほうがやりやすいと思います。

線分図が上手に書けるようになると、問題文を漫然と読んでいただけの子も、しだいに積極的に取り組むようになります。この2つの例題が解けない子に線分図を書いて渡すと、必ず正解を出してくれます。そして次から自分で線分図を書いてみようとするようになります。最初はうまく書けないことが多いのですが、ていねいにくり返しやらせると、必ず上達します。